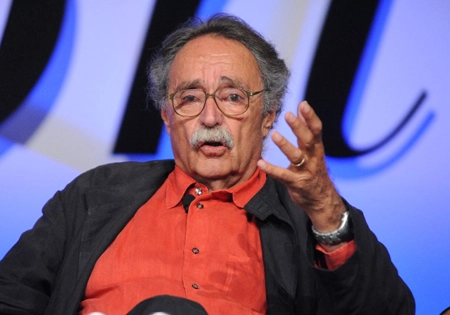

Marco Romano (1934-2025)

di Giuseppe De Luca

Venerdì 10 gennaio 2025 ci ha lasciato Marco Romano. Era nato a Milano il 28 settembre 1934. Ho avuto il privilegio di essere allievo di Marco Romano quando insegnava Teorie urbanistiche all’IUAV di Venezia, in un corso di laurea in Urbanistica allora di recente istituzione. Le sue lezioni erano esperienze dense, appassionate, radicate in una cultura dell’agire pratico nei territori della contemporaneità. Parlava della città come forma e come progetto civile, ma anche come teatro del conflitto, delle mediazioni, della costruzione di senso collettivo.

Oltre a quel primo incontro da studente, ho avuto anche la fortuna di collaborare con lui alla redazione della rivista Urbanistica, organo ufficiale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, che Romano ha diretto dal n. 67 del 1977 fino al doppio numero 76-77 del 1984. Insieme a un piccolo gruppo di studenti del Corso di Laurea, ero stato chiamato a partecipare all’impaginazione di ogni numero, man mano che i materiali arrivavano da Torino — sede della redazione, coordinata da Vera Quaranta — per essere “montati” a Preganziol. Era un lavoro fatto di carta, forbici e colla, ma anche di discussioni, apprendimenti, silenzi operosi: una vera palestra intellettuale e umana, che si muoveva sul crinale tra formazione e militanza.

Romano portava in aula (e in ogni occasione pubblica) la sua lunga appartenenza all’INU, di cui rappresentava le radici e lo spirito critico-riformista e anche l’orgoglio di essere stato uno degli animatori del gruppo dei fondatori del Corso di Laurea in Urbanistica. Attento ai governi locali, ai portatori di interesse, alla concretezza dei processi, non ha mai separato la riflessione teorica dall’impegno nella realtà. Spesso evocava la mozione dell’Assemblea dei Soci INU di Arezzo del 1969, che considerava un testo fondativo, politico e quasi letterario, espressione di una generazione che sapeva fare delle mozioni strumenti di pensiero e d’azione.

Tra il 1978 e il 1982 è stato Direttore del Dipartimento di Urbanistica dello IUAV, contribuendo a un’intensa stagione di riorganizzazione e dibattito disciplinare. Ma il suo percorso a Venezia si interruppe in modo non semplice: il concorso per la cattedra del 1981 non andò a buon fine, per via di divergenze accademiche interne al Corso di Laurea. Fu un passaggio difficile, che affrontò con il rigore che lo caratterizzava, trasferendosi all’Università di Palermo, dove proseguì la sua attività come professore ordinario, rimanendo protagonista del dibattito urbanistico nazionale.

Il suo pensiero sulla disciplina trovò una delle espressioni più nitide nel volume L’urbanistica in Italia nel periodo dello sviluppo (1942–1980). Non si trattava di una semplice ricostruzione storica, ma di un’analisi critica, acuta, profondamente politica. In quelle pagine Romano delineava la parabola dell’urbanistica italiana nel momento della sua massima espansione, ma anche delle sue contraddizioni più evidenti: lo scarto tra strumenti e fini, tra regole e processi reali, tra il piano e la città che cambiava sotto i nostri occhi.

Fu proprio questo lavoro di lettura critica della crisi della disciplina che lo portò a proporre un progetto di ricerca di interesse nazionale sugli esiti della cosiddetta ossificazione della strumentazione urbanistica, cioè l’incapacità della pianificazione di sistema di rispondere alla dinamicità dei cambiamenti sociali, economici e territoriali della società italiana dopo la crisi di metà anni Settanta. A quel progetto parteciparono alcuni tra i principali studiosi dell’epoca: da Bruno Gabrielli a Sandro Tutino, da Bernardo Secchi a Giorgio Piccinato, da Luigi Airaldi a Cesare Macchi Cassia, dal “pretore d’assalto” Giuseppe Di Giovine a Sandro Amorosino, per citare solo alcuni dei nomi coinvolti.

Quella ricerca intercettava due momenti di riflessione che Romano portava avanti in aula e nel gruppo di ricerca costituito da giovani laureandi (come lo ero io allora) e laureati. Il primo riguardava il linguaggio urbanistico, che egli considerava uno degli indizi più evidenti della crisi disciplinare: un lessico tecnico, autoreferenziale, talvolta opaco, incapace di dialogare con la società. Da questa riflessione nacque il volume Il linguaggio urbanistico. Teoria, Piano, Citta, pubblicato per i tipi di Medicea Edizioni. Un libro in cui Romano indaga il rapporto tra parole e potere, tra linguaggio e progetto, con l’intento di restituire chiarezza e responsabilità alla comunicazione urbanistica.

Il secondo filone si concentrava sull’insegnamento dell’urbanistica nelle università italiane, e in particolare all’IUAV, nel momento in cui si discuteva a livello governativo e parlamentare una riforma generale degli studi universitari. Su questo tema Romano promosse e organizzò una tre giorni di Convegno nazionale a Preganziol, dal 24 al 26 settembre 1980, convocando docenti e studiosi di tutte le sedi italiane. Gli atti di quell'incontro, pubblicati sul n. 71 della rivista Urbanistica, restituiscono il clima di intensa riflessione e confronto critico che animava allora il mondo accademico e che Romano contribuiva ad alimentare con visione e lucidità.

Lo IUAV allora era una fucina per la presenza di numerosi studiosi. Così come una fucina era il Corso di Laurea in Urbanistica, articolato in due strutture dipartimentali: il Dipartimento di Urbanistica e il Dipartimento di Analisi Economica e Sociale del Territorio. Entrambi segnarono una fase di riorganizzazione che rifletteva visioni diverse dell’urbanistica come disciplina e come pratica.

Il primo si poneva in continuità con la tradizione progettuale e istituzionale dell’urbanistica italiana. Vi operavano, tra gli altri, docenti come Giovanni Astengo, Sandro Tutino, Bruno Gabrielli, Bruno Dolcetta, Giorgio Piccinato, Franco Berlanda, Edoardo Salzano che valorizzavano la dimensione tecnica e normativa del piano, in dialogo con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche. Romano stesso portava in quel contesto la cultura della pianificazione maturata dentro e attorno all’INU, attento ai soggetti reali della trasformazione urbana e ai conflitti di interesse che vi si giocano.

Il secondo, invece, si caratterizzava per un’impostazione più analitica, fortemente interdisciplinare, influenzata dalle scienze sociali e dall’economia politica. Qui insegnavano figure come Francesco Indovina, Renato Brunetta, Paolo Ceccarelli, Ada Becchi Collidà, Pier Luigi Crosta, Paolo Leon, Pier Carlo Palermo, Michele Sernini, protagonisti di una riflessione critica sul territorio come prodotto sociale, sulle dinamiche di sviluppo e diseguaglianza, e sul ruolo dello Stato e delle politiche pubbliche.

Era un ambiente intellettualmente vivace, vicino alle letture marxiste e post-marxiste del territorio e attento alle implicazioni ideologiche della pianificazione.

Le tensioni tra i due dipartimenti erano quindi espressione di una frattura più ampia nella cultura urbanistica italiana: da un lato l’urgenza della riforma istituzionale e della semplificazione normativa, dall’altro l’esigenza di decostruire i fondamenti epistemologici e politici della disciplina.

Marco Romano si trovò al centro di questo crocevia, tentando una via di riformismo critico, capace di tenere insieme il rigore del piano e la necessità del cambiamento. Il mancato esito del concorso per la cattedra nel 1981 fu anche il riflesso di questi dissidi, e lo spinse a lasciare Venezia per Palermo, dove continuò a sviluppare la sua visione dell’urbanistica come pratica concreta, istituzionalmente fondata e culturalmente responsabile.

Negli anni successivi, l’ho incrociato ancora, sempre riconoscendo in lui la figura di uno dei miei maestri: per l’autorevolezza accademica, per la coerenza, per l’intelligenza critica, per la capacità di tenere insieme pensiero e azione, distanza analitica e passione civile.

Con lui ho esplorato l’Archivio Storico dell’INU per metterlo in sicurezza depositandolo presso l’Archivio Centrale dello Stato, ma anche per sistematizzare alcuni passaggi di vita dell’Istituto in occasione della Mostra sui Novant’anni dell’Istituto dove ho ricostruito il percorso storico dell’INU con una Timeline figurata. Nonostante si fosse da tempo allontanato, manteneva viva la memoria e molti documenti, dai quali ho attinto informazioni. L’ho aiutato in alcuni suoi lavori divulgativi fatti per il Touring Club Italiano, ma soprattutto quando, già in pensione, ha accettato di insegnare a contratto al Dipartimento di Architettura di Firenze sul ruolo della città europea. La città, per lui, era innanzitutto forma: espressione di una civiltà, di una storia collettiva, di un’idea di bellezza che è sempre anche politica.

Penso che lui abbia saputo unire la disciplina urbanistica con una sensibilità rara per la cultura europea, difendendo la città come bene comune contro le retoriche della frammentazione e dell’individualismo. Ha anche aiutato i laureati in urbanistica ad avere un ruolo riconosciuto all’interno del sistema ordinistico italiano, contribuendo non poco alla nascita, prima, e allo sviluppo, poi, dell’Associazione nazionale degli Urbanisti (ASSURB) e alla definizione di quello che divenne il DPR 328/2001, titolato Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

Marco Romano ci lascia un’eredità culturale che continua a interrogarci, e una testimonianza rara di dedizione intellettuale alla città come responsabilità collettiva. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, conserva non solo i suoi insegnamenti, ma anche il tono della sua voce: preciso, talvolta ironico, sempre lucido. Un invito a pensare l’urbanistica come mestiere civile, nel senso più alto e impegnativo del termine.